Analizar la asociación de determinantes psicoemocionales y sociales, como el bienestar psicosocial (según la escala de Florecimiento de Diener), el rendimiento académico, las relaciones de amistad y, en el caso de las chicas, la violencia en la pareja, con las desigualdades de género en el consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes (AHS) en población adolescente de entre 12 y 18 años en el País Vasco.

MétodoSe realizó un estudio descriptivo transversal basado en datos de la Encuesta de Drogas y Escuela X. Se calcularon las prevalencias de consumo y se estimaron razones de prevalencia (RP) del consumo de AHS mediante regresiones de Poisson de varianza robusta según la edad, el nivel de florecimiento, la autopercepción de amistades, el rendimiento académico y la frecuencia de haber sufrido violencias de baja escala por parte de la pareja.

ResultadosEl consumo de AHS fue mayor en chicas en todas las variables psicosociales estudiadas. La edad (RP=1,20; IC95%: 1,14-1,25), el bajo florecimiento (RP=1,68; IC95%: 1,23-2,31), el bajo rendimiento académico (RP=1,26; IC95%: 1,06-1,50) y la percepción negativa de las amistades (RP=1,28; IC95%: 1,04-1,57) se asoció a un mayor consumo en ellas, mientras que los chicos presentaron una mayor probabilidad de consumo con la edad (RP=1,17; IC95%: 1,10-1,25) y el peor rendimiento académico (RP=1,34; IC95%: 1,08-1,65).

ConclusionesLos determinantes psicosociales como el bienestar subjetivo, la percepción de las relaciones o el rendimiento académico se relacionaron de manera desigual con el consumo de AHS en chicos y chicas. Es importante considerar estos determinantes en el diseño de políticas públicas dirigidas a la reducción del consumo de psicofármacos.

.

To analyze the association of psycho-emotional and social determinants such as psychosocial well-being (according to Diener's Flourishing Scale), academic performance, friendship relationships, and, in the case of girls, partner violence with gender inequalities in anxiolytic, hypnotic, and sedative use among adolescents aged 12 to 18 in the Basque Country.

MethodA cross-sectional descriptive study was conducted based on data from the X Drogas y Escuela Survey. Consumption prevalences were calculated and prevalence ratios (PR) of AHS drug consumption were estimated through Poisson regressions with robust variance, based on age, level of flourishing, self-perception of friendships, academic performance, and frequency of experiencing low-level partner violence.

ResultsAHS consumption was higher in girls across all psychosocial variables studied. Age (PR=1.20; 95% CI: 1.14-1.25), low flourishing (PR=1.68; 95% CI: 1.23-2.31), low academic performance (PR=1.26; 95% CI: 1.06-1.50) and negative perception of friendships (PR=1. 28; 95% CI: 1.04-1.57) were associated with higher consumption among girls, while boys were more likely to consume with age (PR=1.17; 95% CI: 1.10-1.25) and poorer academic performance (PR=1.34; 95% CI: 1.08-1.65).

ConclusionsPsychosocial determinants such as subjective well-being, perception of relationships, and academic performance were differentially associated with AHS use in boys and girls. It is important to consider these determinants when designing public policies aimed at reducing psychotropics consumption.

Numerosos estudios en la última década han evidenciado un sufrimiento psíquico y emocional cada vez más presente entre los y las adolescentes en España. Según la Fundación FAD Juventud1, el malestar juvenil se manifiesta principalmente en forma de fatiga, tristeza, problemas de concentración e incertidumbre, y presenta claras desigualdades según género. En los últimos años, los registros clínicos muestran un notable aumento de los diagnósticos de trastornos de ansiedad y depresión en la población adolescente2. Este aumento también se ha visto reflejado en el consumo de psicofármacos. La última Encuesta sobre el Uso de Drogas en Educación Secundaria en España (ESTUDES)3 reportó que el 19,6% de los y las estudiantes de entre 14 y 18 años habían consumido alguna vez ansiolíticos, hipnóticos o sedantes (AHS), manteniéndose en el valor más alto de la serie histórica iniciada en 1994. Además, el consumo de estos medicamentos tuvo también un patrón de género: el 24,1% de las chicas había consumido AHS alguna vez en su vida, frente al 15,3% de los chicos.

En el País Vasco, los indicadores de salud mental de la juventud parecen ser equivalentes o ligeramente inferiores a los del conjunto del Estado, aunque siguen patrones sociales similares. La Encuesta de Salud del País Vasco de 2023 (ESCAV’23)4 indicó que el 19,5% de las personas de 15 a 24 años habían reportado síntomas de ansiedad o depresión, frente al 7,8% en 20185. En la misma línea, la Encuesta Drogas y Escuela de 2022 (Instituto de Drogodependencias de Euskadi)6 mostró que el consumo esporádico de AHS en Euskadi había aumentado entre el alumnado de secundaria respecto a la edición anterior del año 20177, pasando del 12,5% al 13,4%. De nuevo, las chicas adolescentes reportaron mayores consumos en todas las frecuencias de consumo analizadas.

Si bien los factores que contribuyen al mayor consumo de psicofármacos entre las mujeres han sido ampliamente estudiados, los estudios que analizan las desigualdades de género en el periodo adolescente son todavía escasos. En el contexto español, la mayoría de los estudios centrados en esta etapa han analizado la relación del consumo de psicofármacos con diversos factores sociodemográficos, como el nivel educativo de los progenitores, o con el consumo paralelo de otras sustancias8–10. El papel de los aspectos psicosociales, como la autoestima, la red de amistades o la influencia del ámbito escolar, ha sido menos explorado, a pesar de su relevancia en el estudio del consumo de otras sustancias11,12. En esta misma línea, las investigaciones cualitativas atribuyen una peor salud mental y el mayor consumo de psicofármacos de las chicas adolescentes a desencadenantes como los conflictos de pareja, la autoexigencia, la presión académica, la insatisfacción con su físico y la carga de los cuidados13–15.

Por todo ello, este estudio tuvo como objetivo analizar la asociación de determinantes psicoemocionales y sociales, como el nivel de florecimiento, el rendimiento académico, las relaciones de amistad y, en el caso de las chicas, la violencia en la pareja, con las desigualdades de género en el consumo de AHS por parte de adolescentes entre 12 y 18 años en el País Vasco.

MétodoSe realizó un estudio descriptivo transversal basado en los datos de la Encuesta de Drogas y Escuela X. El diseño del estudio siguió las recomendaciones de la guía STROBE16 para estudios transversales. La encuesta, llevada a cabo por el Instituto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto durante el curso 2021-20227, recogió datos sobre el consumo de drogas entre el alumnado de educación secundaria matriculado en el País Vasco. La muestra empleada para este estudio fue de 6.149 estudiantes de 12 a 18 años en 88 centros educativos, tanto públicos como privados (2.920 chicas y 3.229 chicos). Se aplicó una ponderación considerando la provincia, la titularidad del centro y el curso académico.

La variable resultado fue haber consumido AHS (con o sin receta) alguna vez en la vida. Como variables explicativas se incluyeron el sexo (definido en términos binarios hombre/mujer), la edad, el nivel de florecimiento, la autopercepción de las amistades, el rendimiento académico y la violencia en la pareja. El nivel de florecimiento se calculó con la Escala de Florecimiento de Diener17, categorizado en tres niveles: bajo, medio y alto. Esta escala permite determinar el nivel de funcionamiento psicosocial de una persona, recogiendo aspectos como la sensación de bienestar y el funcionamiento efectivo individual y comunitario18. El rendimiento académico se midió de manera dicotómica, en función de haber suspendido o no alguna asignatura en la evaluación de junio del curso anterior. La autopercepción de las amistades se clasificó en dos grupos: positiva y negativa. Finalmente, se incluyó una variable sobre violencia en la relación, exclusiva para mujeres que habían tenido o tenían pareja. Partiendo de una escala para la identificación de conductas violentas de baja intensidad precursoras de violencia de género en adolescentes19, se diferenciaron tres grupos según su frecuencia.

Para el análisis de los datos se calcularon las prevalencias del consumo de AHS alguna vez en la vida según los factores mencionados, estratificadas por sexo. Se utilizó la prueba de chi al cuadrado para analizar la significatividad de las diferencias en el consumo entre chicos y chicas (p <0,05). Después, se estimaron razones de prevalencia (RP) e intervalos de confianza del 95% (IC 95%) del consumo mediante regresiones de Poisson de varianza robusta, y se construyeron dos modelos considerando las variables mencionadas. El primero, estratificado por sexo, incluyó las variables edad, nivel de florecimiento, autopercepción de amistades y rendimiento académico. El segundo modelo fue creado añadiendo la variable de violencia sufrida por parte de la pareja (1.159 chicas con pareja). Con el fin de considerar el papel del nivel socioeconómico familiar, los modelos también fueron ajustados por el nivel educativo de ambos progenitores (véase Material suplementario).

ResultadosEn la tabla 1 se recoge la distribución de la muestra según las principales variables estudiadas. La muestra contó con una presencia de chicos ligeramente mayor. La distribución de estudiantes por edad fue similar excepto a los 18 años, que representaron un menor porcentaje de la población. La mayoría del estudiantado reportó un nivel alto de florecimiento, con valores similares para chicos y chicas. Las chicas tuvieron una autopercepción de sus amistades significativamente más negativa. A su vez, los chicos reportaron un rendimiento académico significativamente peor que ellas, ya que cerca de un tercio suspendieron alguna asignatura en la última evaluación del curso pasado, frente al 23,5% de las chicas. Por otro lado, el 8% de las chicas que tenían o habían tenido pareja declararon haber sufrido violencia por parte de su pareja. Por último, el consumo de AHS alguna vez en la vida fue significativamente mayor en las chicas (18,5%) que en los chicos (13,1%).

Distribución de la edad, el nivel de florecimiento, la autopercepción sobre las amistades, el rendimiento académico y la violencia por parte de la pareja (solo chicas con pareja), y el consumo de ansiolíticos, hipnóticos o sedantes por sexo

| Variables | Chicos | Chicas | p | ||

|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | ||

| Total | 3229 | 52% | 2920 | 47% | |

| Edad (años) | |||||

| 12 | 426 | 14,3% | 410 | 14,8% | 0,389 |

| 13 | 529 | 17,7% | 466 | 16,8% | |

| 14 | 505 | 16,9% | 488 | 17,6% | |

| 15 | 449 | 15% | 444 | 16% | |

| 16 | 487 | 16,3% | 416 | 15% | |

| 17 | 455 | 15,2% | 444 | 16% | |

| 18 | 138 | 4,6% | 107 | 3,9% | |

| Total | 2.989 | 100% | 2.775 | 100% | |

| Nivel de florecimiento | |||||

| Bajo | 140 | 4,8% | 109 | 4,1% | 0,401 |

| Medio | 600 | 20,5% | 564 | 21,1% | |

| Alto | 2.18 | 74,7% | 2.003 | 74,9% | |

| Total | 2.92 | 100% | 2.676 | 100% | |

| Autopercepción amistades | |||||

| Negativa | 291 | 9,1% | 396 | 13,6% | <0,001 |

| Positiva | 2.907 | 90,9% | 2.512 | 86,4% | |

| Total | 3.198 | 100% | 2.908 | 100% | |

| Rendimiento académico | |||||

| Haber suspendido alguna | 942 | 29,6% | 680 | 23,5% | <0,001 |

| Haber aprobado todas | 2.24 | 70,4% | 2.215 | 76,5% | |

| Total | 3.182 | 100% | 2.895 | 100% | |

| Violencia por parte de la pareja | |||||

| Siempre o casi siempre | - | - | 20 | 1,7% | . |

| Algunas veces | - | - | 73 | 6,3% | |

| Nunca o pocas veces | - | - | 1.066 | 92% | |

| Total | - | - | 1.159 | 100% | |

| Consumo de psicofármacos | |||||

| Sí | 419 | 13,1% | 537 | 18,5% | <0,001 |

| No | 2.77 | 86,9% | 2.359 | 81,5% | |

| Total | 3.189 | 100% | 2.896 | 100% | |

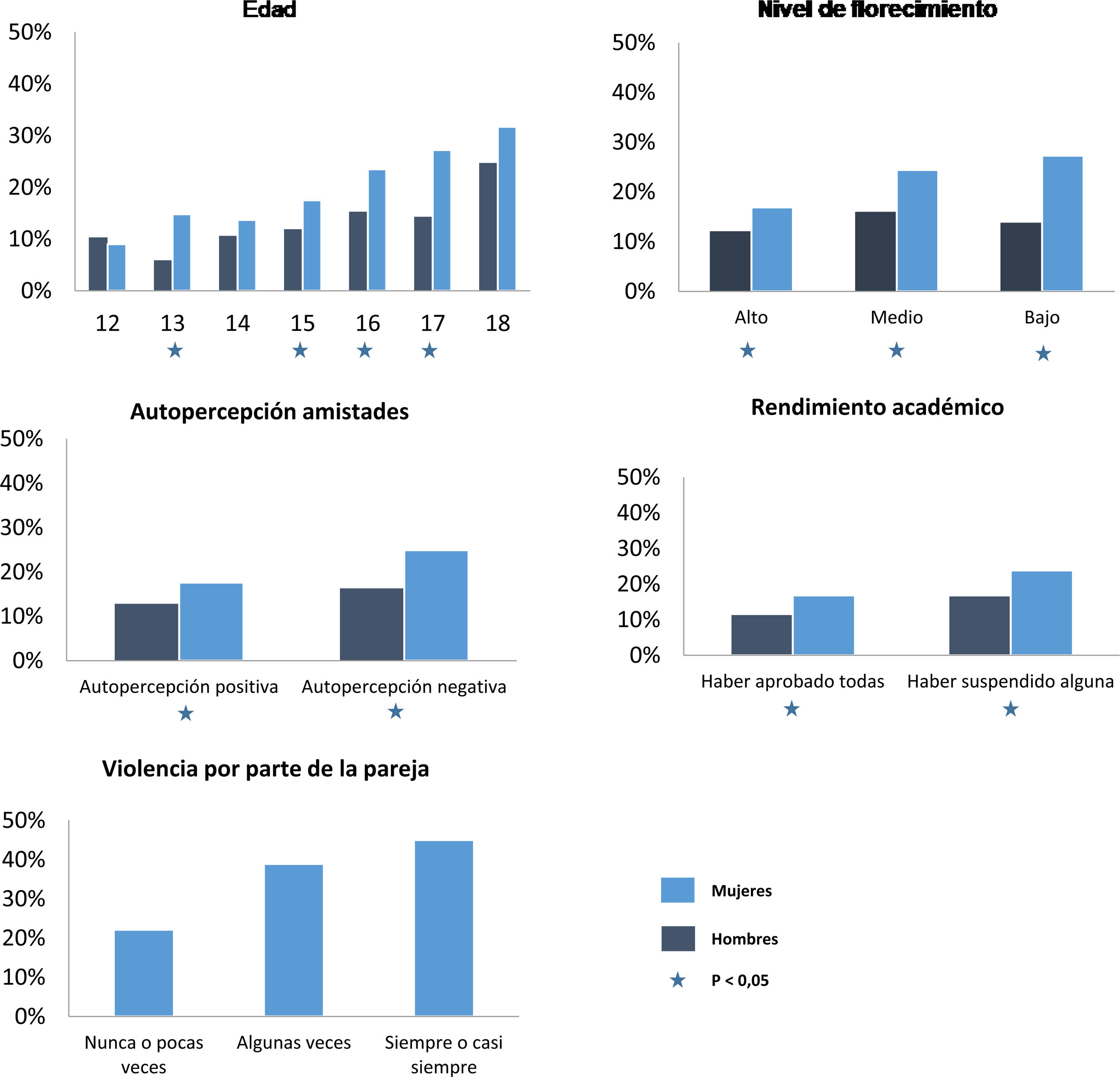

La figura 1 muestra las prevalencias de consumo de AHS por sexo según las variables de interés. Con carácter general, se apreció un consumo significativamente mayor en las chicas en todas las categorías de las variables estudiadas. El consumo ascendió de manera muy clara con la edad en ambos casos. En el caso del florecimiento, se observó un gradiente significativo en las chicas, aumentando el consumo a menor nivel de florecimiento, patrón que no se apreció en los chicos. En cuanto a la percepción de sus amistades, quienes tenían una visión negativa mostraron mayores niveles de consumo, tanto chicos como chicas, aunque con grandes diferencias en la prevalencia, del 16,3% en ellos y del 24,9% en ellas. Los y las estudiantes con peor rendimiento académico presentaron también un mayor consumo, siendo superior en el caso de las chicas. Finalmente, las alumnas que reportaron haber sufrido violencia por parte de la pareja tuvieron prevalencias elevadas, duplicándose el consumo en quienes habían experimentado esta violencia con mayor regularidad.

A mayor edad, la probabilidad de consumo se incrementó tanto en los chicos (RP edad-18 = 1,17; IC95%: 1,10-1,25) como en las chicas (RP edad-18 = 1,20; IC95%: 1,14-1,25) (tabla 2). Se observó una relación inversa y gradual entre el nivel de florecimiento y el consumo de AHS, significativa solo en las chicas (modelo 1). En comparación con las de nivel alto, las chicas con nivel medio presentaron un 37% más de riesgo de consumo y un 68% las de nivel más bajo. Se observó una asociación entre un peor rendimiento académico y mayor consumo, tanto en chicos como en chicas, con un 34% y un 26%, respectivamente. En ellas, la peor autopercepción de sus amistades se asoció con un mayor consumo, y en ellos las diferencias no fueron significativas. El ajuste por nivel educativo de los progenitores no produjo cambios en los resultados (véase Material suplementario).

Razones de prevalencia e intervalos de confianza del 95% de consumo de ansiolíticos, hipnóticos o sedantes alguna vez en la vida por sexo, según edad, nivel de florecimiento, autopercepción sobre amistades, rendimiento académico y violencia por parte de la pareja (solo chicas con pareja)

| Modelo 1 | Modelo 2 | ||

|---|---|---|---|

| Variables | Chicos | Chicas | Chicas con pareja |

| RP (IC95%) | RP (IC95%) | RP (IC95%) | |

| Edad | 1,17 (1,10-1,25) | 1,20 (1,14-1,25) | 1,13 (1,06-1,21) |

| Nivel de florecimiento | |||

| Bajo | 1,3 (0,84-1,99) | 1,68 (1,23-2,31) | 1,81 (1,23-2,65) |

| Medio | 1,12 (0,89-1,43) | 1,37 (1,14-1,64) | 1,49 (1,17-1,89) |

| Alto | Ref. | Ref. | Ref. |

| Autopercepción amistades | |||

| Negativa | 1,20 (0,88-1,65) | 1,28 (1,04-1,57) | 1,17 (0,89-1,54) |

| Positiva | Ref. | Ref. | Ref. |

| Rendimiento académico | |||

| Haber suspendido alguna | 1,34 (1,08-1,65) | 1,26 (1,06-1,50) | 1,20 (0,96-1,50) |

| Haber aprobado todas | Ref. | Ref. | Ref. |

| Violencia por parte de la pareja | |||

| Siempre o casi siempre | — | — | 1,61 (0,94-2,77) |

| Algunas veces | — | — | 1,44 (1,01-2,03) |

| Nunca o pocas veces | — | — | Ref. |

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RP: razón de prevalencia.

En el modelo 2 (solo chicas con pareja), al incluir la variable violencia por parte de la pareja, las chicas que reportaron haberla sufrido algunas veces presentaron un 44% más de probabilidad de consumo (RP Violencia-Alg.Vez = 1,44; IC95%: 1,01-2,03). Además, al incluir la violencia en el modelo, únicamente la edad y el nivel de florecimiento siguieron siendo variables significativas, mientras que al incluir el nivel educativo de los progenitores, explicado en la discusión, ninguna variable resultó estadísticamente significativa.

DiscusiónLos resultados muestran una clara desigualdad de género en el consumo de AHS, siendo mayor en ellas para todas las variables estudiadas. Estas desigualdades se aprecian especialmente entre quienes tienen un nivel de florecimiento más bajo, quienes perciben sus relaciones de amistad como negativas y quienes tienen un peor rendimiento académico. Además, el consumo de AHS es notablemente mayor entre las chicas que sufren violencia por parte de la pareja. Los factores que se asocian con una mayor probabilidad de consumo entre los chicos son la edad y el rendimiento académico, mientras que en las chicas también aumenta la probabilidad a medida que bajan el nivel de florecimiento y la percepción de sus amistades. En las alumnas que han tenido o tienen pareja, haber sufrido violencia por parte de esta representa una asociación significativa con el consumo de AHS.

Los hallazgos de este estudio coinciden con investigaciones previas que señalan un mayor consumo de AHS en chicas adolescentes en comparación con sus compañeros4,10. Esto podría deberse a las dificultades, las vivencias y las discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres debido a la posición devaluada que ocupan en la sociedad20. Por otro lado, varios estudios apuntan a que las mujeres presentan una mayor facilidad tanto en identificar y aceptar su malestar como en la búsqueda de ayuda externa; también en el caso de las adolescentes21,22. Por otro lado, la forma en que se definen y miden los síntomas para diagnosticar trastornos mentales puede reproducir sesgos de género. Se ha evidenciado que, ante iguales síntomas de mala salud mental e igualdad de visitas a los servicios sanitarios, las mujeres tienen una mayor probabilidad de recibir un diagnóstico y una prescripción farmacológica que los hombres20, además de obtener una respuesta menos especializada21. En este sentido, existen estudios que muestran que los instrumentos de evaluación priorizan expresiones emocionales más habituales en las mujeres, como el llanto o la apatía, mientras que tienden a invisibilizar manifestaciones más frecuentes en los hombres, como la agresividad o el consumo de sustancias23.

Esta investigación subraya la importancia de considerar aspectos como la sensación de bienestar al estudiar las desigualdades de género en el consumo de AHS en adolescentes, ya que, a pesar de que chicos y chicas mostraran valores similares de florecimiento, ellas presentaron un mayor riesgo de consumo en situaciones de bajo bienestar. Aunque no se han encontrado estudios que relacionen el nivel de florecimiento con el consumo de psicofármacos, aspectos como la autoestima y el bienestar han sido previamente analizados como determinantes del consumo. En concreto, un estudio mostró que una baja autoestima y una peor sensación de calidad de vida se asocian al consumo de psicofármacos24. Además, las alteraciones en el bienestar subjetivo durante la adolescencia pueden predecir el uso posterior de psicofármacos25.

En relación con el rendimiento académico y el consumo de AHS, los resultados muestran mayores consumos en estudiantes con peor desempeño académico, siendo significativo tanto en chicas como en chicos. La literatura indica que existe un uso de psicofármacos (con o sin receta) ligado a mejorar la atención y el rendimiento en la escuela26, sobre todo en el caso de los estimulantes27. En consonancia con los resultados de esta investigación, existen otros estudios que muestran una relación entre las bajas calificaciones y el consumo de psicofármacos en el ámbito escolar28.

Nuestros resultados indican que las chicas presentaron una peor autopercepción de sus amistades, lo cual se relaciona a un mayor consumo de AHS. En ausencia de estudios que analicen este aspecto de manera específica, la evidencia relativa al apoyo social es de gran utilidad. Se ha documentado una asociación entre un mayor apoyo social y una menor presencia de síntomas ansiosos y depresivos29,30, lo que podría ayudar a explicar parte del consumo observado. Una valoración negativa de las amistades podría reflejar una red social más limitada o de peor calidad, que a su vez implicaría un menor nivel de apoyo social. Asimismo, esta relación es coherente con los estudios que señalan un vínculo entre el débil apoyo familiar y el uso de tranquilizantes25.

Por último, en cuanto a la relación entre el consumo de psicofármacos y la violencia en la pareja, en sintonía con los hallazgos de este estudio, la literatura muestra un mayor consumo de psicofármacos en las mujeres adultas que han sufrido violencia de pareja31,32. En las adolescentes, un estudio indicó que la probabilidad del consumo aumenta hasta seis veces en situaciones de violencia14. De nuestros resultados cabe destacar que, al introducir esta variable de violencia de pareja, el efecto de la valoración negativa de las amistades y del peor desempeño académico en el consumo perdieron su significancia. Por una parte, esto podría deberse a una pérdida notable de la muestra en el modelo; por otra, la violencia de pareja puede tener un impacto profundo sobre las personas, desplazando otros factores en términos de relevancia. Además, podría impactar tanto en el desarrollo académico como en el vínculo con sus iguales33–35, La violencia también puede contribuir al aislamiento social y a la alteración de las prioridades de las jóvenes, lo que afecta aún más a su capacidad para establecer vínculos de apoyo con sus pares. Un estudio realizado con la misma base de datos utilizada para el actual estudio mostró que aquellas que reportaban todo tipo de violencias hacían uso de medicación prescrita con mayor frecuencia35.

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, los datos utilizados provienen de una encuesta autodeclarada, y las respuestas pueden verse condicionadas por el sesgo de recuerdo o por la interpretación personal del alumnado. La variable sexo presenta limitaciones, ya que se obtiene de manera autorreferida a través de la pregunta «¿Tú eres...?», y esto dificulta precisar a qué concepción de las identidades sexo/género se refiere36. Para superarlo, sería recomendable preguntar por el sexo asignado al nacer y, de forma independiente, pero combinada, por la identidad de género. De esta forma se recogería la diversidad sexo-género de manera respetuosa e inclusiva37. Dado que nuestro estudio consideró un amplio conjunto de variables psicoemocionales y sociales, sería interesante un análisis más exhaustivo que ofreciera explicaciones más detalladas. En particular, sería interesante explorar con mayor profundidad la relación entre el consumo de psicofármacos y el rendimiento académico, entendiendo este último más allá de la dicotomía aprobar/suspender, ya que, según los datos disponibles, la presión académica parece ser un factor clave en el inicio del consumo en este grupo específico de chicas13,29. Para ello, se podría profundizar en la asociación entre consumo y diferentes niveles de calificación académica. Además, sería conveniente incluir indicadores más subjetivos, como el estrés académico o el tiempo diario dedicado al estudio. Por otro lado, combinarlo con aproximaciones cualitativas sería de gran valor. En todo caso, cabe destacar que una de las potencialidades de este estudio es el análisis de la relación entre el consumo de AHS y diversas variables psicoemocionales y sociales que todavía no han sido suficientemente exploradas, y menos aún en población adolescente y con enfoque en las desigualdades de género. Finalmente, para la interpretación de los resultados es importante tener en cuenta el momento en que se llevó a cabo la recogida de datos (curso 2021-2022), ya que el contexto pospandémico puede haber tenido un efecto en algunos de los factores que se analizan.

Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones desde el punto de vista de las políticas públicas al resaltar la relevancia de diferentes factores socioculturales y psicoemocionales que contribuyen el consumo de AHS y sus desigualdades de género. Comprender mejor la salud mental de los y las adolescentes, y el consumo de psicofármacos como exponente último de la medicalización de su malestar, permite desarrollar políticas que, superando una perspectiva individualizadora y clínica de la atención a la salud mental, adopten una perspectiva más colectiva y estructural. Por ello, primero, es fundamental abordar los factores que afectan a la salud mental de los y las adolescentes en el entorno educativo, incluyendo la presión académica, la autoexigencia o las expectativas de género. Este entorno puede ser clave en la promoción de valores cooperativos y del pensamiento crítico, así como en el fomento de relaciones comunitarias y saludables. Segundo, es importante que cualquier estrategia orientada a reducir el malestar y su medicalización vaya acompañada de mejoras en las condiciones generales de vida, lo cual, durante la adolescencia, se vincula con la posibilidad de proyección a futuro. Es necesaria una mirada estructural que considere factores materiales, como el difícil acceso a la vivienda, la falta de salarios dignos o las condiciones de empleo precarias, que niegan un horizonte de posibilidades y generan frustración y hastío vital. Por último, al desarrollar intervenciones concretas es imprescindible contar con la participación de los y las adolescentes en su diseño y evaluación, para realizar abordajes de acuerdo con sus experiencias y necesidades, evitando proyectar sobre ellos y ellas miradas adultas que, con frecuencia, distorsionan el sentido de su malestar.

Disponibilidad de bases de datos y material para réplicaDatos disponibles de un tercero. Para la realización de este estudio se utilizó la Base de Datos de la Encuesta Drogas y Escuela del Gobierno Vasco, llevada a cabo por el Instituto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto. Contacto: Avda. De las Universidades, 24, 48007, Bilbao. Teléfono: 944 139 045. Correo electrónico: drogodependencias@deusto.es.

En los últimos años ha habido un aumento en el consumo de psicofármacos en adolescentes, con mayores consumos en las chicas. Se han analizado los factores sociodemográficos relacionados, pero se aprecia una falta de estudios que analicen el fenómeno desde factores psicosociales.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?Analiza las desigualdades de género en el consumo de psicofármacos en adolescentes y su relación con diversos factores psicoemocionales (florecimiento, percepción de amistades, rendimiento académico y violencia de la pareja).

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?Los hallazgos subrayan la importancia de factores psicosociales, como el bienestar subjetivo, el apoyo social y los aspectos académicos, sugiriendo caminos para desmedicalizar y adoptar enfoques más integrales.

Ignacio de Loyola González-Salgado.

Declaración de transparenciaLa autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a GACETA SANITARIA, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoríaM. Bengoetxea-Regatos y Y. González-Rábago concibieron y diseñaron el estudio. M. Bengoetxea-Regatos y X. Martínez-Mendia participaron en el análisis de los datos. M. Bengoetxea-Regatos redactó la versión inicial del artículo. Todas las personas firmantes hicieron una revisión crítica del texto, incluyeron importantes cambios y aprobaron la versión final para su publicación.

AgradecimientosAl Instituto de Drogodependencias de Deusto por la cesión de los datos de la Encuesta Drogas y Escuela X.

FinanciaciónEste estudio se enmarca en el proyecto «Análisis del consumo de psicofármacos en población adolescente: una perspectiva de género e interseccional» [PID2022-136340OB-100] financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Conflictos de interesesNinguno.