Analizar la prevalencia del síndrome de burnout en los profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud.

MétodoSe hicieron búsquedas en PubMed/MEDLINE, EMBASE y PsycINFO (hasta mayo de 2025) y se incluyeron estudios observacionales realizados en España que presentaran la prevalencia de burnout en profesionales de atención primaria (p. ej., médicos, enfermeras, administrativos y otros). De cada estudio se extrajeron las características metodológicas y los resultados, y se evaluó su calidad. Se realizó una síntesis con metaanálisis de efectos aleatorios para el cálculo de proporciones. Registro del protocolo: Open Science Framework (https://osf.io/b9jmp/).

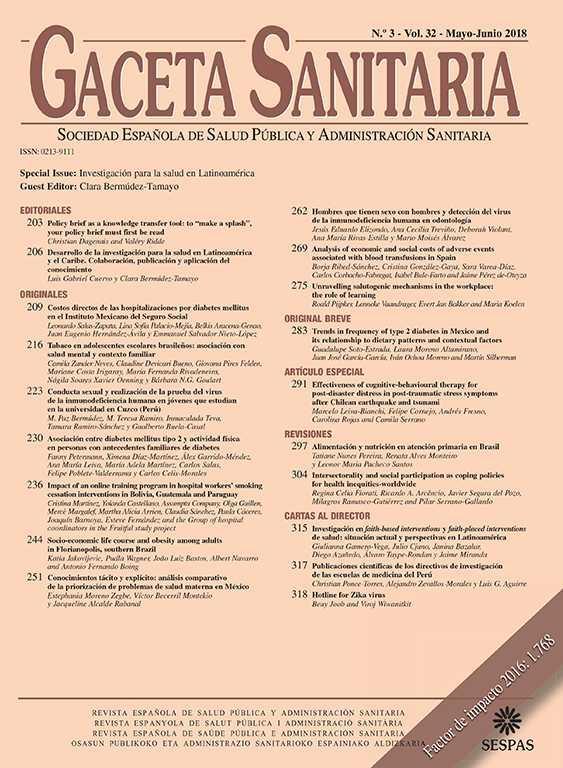

ResultadosSe incluyeron 39 estudios con 9465 participantes. Para la variable principal, se encontró una prevalencia de burnout del 18% (IC95%: 13-24%; 25 estudios; 6310 participantes; I2=96,7%). Por categoría profesional, las prevalencias fueron del 24% (IC95%: 16-32%) en médicos, el 17% (IC95%: 6-32%) en enfermeras, el 11% (IC95%: 2-27%) en administrativos y el 5% (IC95%: 0-16%) en otros profesionales. Se encontraron diferencias según el criterio diagnóstico: prevalencia del 52% (IC95%: 40-63%) en médicos y del 44% (IC95%: 26-63%) en enfermeras utilizando una dimensión; 27% (IC95%: 20-34%) en médicos y 18% (IC95%: 5-36%) en enfermeras para dos dimensiones; y 21% (IC95%: 13-31%) en médicos y 12% (IC95%: 1-33%) en enfermeras para tres dimensiones de burnout.

ConclusionesSe observan altas prevalencias del síndrome de burnout en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud, con variaciones según la categoría profesional y el criterio diagnóstico. Parece necesario promover acciones tanto individuales como organizativas para disminuir la carga asociada al burnout entre los profesionales.

To analyze the prevalence of burnout syndrome in primary care professionals working in the National Health System.

MethodWe searched PubMed/MEDLINE, EMBASE, and PsycINFO (up to May 2025). Observational studies conducted in Spain reporting the prevalence of burnout in professionals working in primary care (e.g., physicians, nurses, administrative staff and others) were included. From each study, methodological characteristics and results were extracted and their quality was evaluated. We performed a narrative synthesis with random effects meta-analysis to calculate proportions. Protocol registration: Open Science Framework (https://osf.io/b9jmp/).

ResultsThirty-nine studies with 9465 participants were included. For the primary outcome measure, a burnout prevalence of 18% (95%CI: 13-24%; 25 studies; 6310 participants; I2=96.7%) was found. By professional category, the prevalence rates were: 24% (95%CI: 16-32%) in physicians, 17% (95%CI: 6-32%) in nurses, 11% (95%CI: 2-27%) in administrative staff, and 5% (95%CI: 0-16%) in other professionals. Differences were found according to the diagnostic criterion used: a prevalence of 52% (95%CI: 40-63%) in physicians and 44% (95%CI: 26-63%) in nurses using one dimension; 27% (95% CI: 20-34%) in physicians and 18% (95%CI: 5-36%) in nurses for two dimensions; and 21% (95%CI: 13-31%) in physicians and 12% (95%CI: 1-33%) in nurses for three dimensions of burnout.

ConclusionsHigh prevalence of burnout syndrome was observed among primary care professionals working in the National Health System, with variations depending on professional category and diagnostic criteria. It seems necessary to promote actions at the individual and organizational levels to reduce the burden associated with burnout among professionals.

El síndrome de burnout o desgaste profesional es un trastorno que se produce como respuesta al estrés laboral mantenido que puede afectar el bienestar profesional. El burnout puede llevar a la frustración, la pérdida de la ilusión por el trabajo, la desmotivación y la insatisfacción laboral. Para su diagnóstico se utilizan diversos instrumentos de medición, como el Maslach Burnout Inventory (MBI)1, que caracteriza este síndrome en tres síntomas o dimensiones principales: el cansancio emocional (CE), la despersonalización (DP) y la baja realización personal (RP). La Organización Mundial de la Salud incluye el burnout en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª edición (CIE-11) como un problema relacionado con el trabajo consecuencia de la exposición a unas condiciones organizativas nocivas que conduce a una situación disfuncional2.

El síndrome de burnout encaja con el perfil de un profesional cualificado que ayuda a la mejora de la salud de la población3, aunque puede darse en otro tipo de profesionales4. En este contexto, los profesionales que trabajan en atención primaria de salud pueden experimentar situaciones concretas que contribuirían al desarrollo de burnout5–9. Entre los factores laborales y personales destacarían la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y de personal, la presión por cumplir con unos altos estándares de productividad y las demandas emocionales de interactuar constantemente con pacientes en situaciones de vulnerabilidad y manejo complejo. Además, la escasa autonomía, que puede manifestarse como una limitación en la capacidad de los profesionales para tomar decisiones sobre su trabajo, gestionar su tiempo y recursos, o influir en la organización de los centros de salud, juntamente con la falta de reconocimiento y de apoyo institucional, también tendrían un papel importante5–9.

En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios y revisiones sistemáticas sobre la epidemiología del síndrome de burnout en profesionales que trabajan en los servicios de salud10–15. Algunas revisiones sistemáticas han evaluado su prevalencia en médicos11,12 y enfermeras13 de atención primaria de todo el mundo, y en profesionales de atención primaria en países con ingresos medios y bajos14. En España se han realizado numerosos estudios epidemiológicos sobre burnout en profesionales de atención primaria16–25. Sin embargo, la única revisión sistemática con metaanálisis publicada incluyó exclusivamente médicos españoles que trabajaban en cualquier ámbito asistencial15. Por ello, el objetivo principal de este estudio fue analizar la prevalencia del síndrome de burnout en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud.

MétodoDiseño del estudio, registro y datos abiertosLa presentación de esta revisión sistemática y metaanálisis siguió las recomendaciones de la declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)26 (Anexo 1 en Material suplementario). Se redactó un protocolo que fue registrado en Open Science Framework (https://osf.io/b9jmp/). Con la publicación de este artículo, el conjunto de datos para los metaanálisis estará disponible en acceso abierto en el mismo registro. En el Anexo 2 en Material suplementario se presentan las aclaraciones y modificaciones en el protocolo.

Fuentes de información y estrategias de búsquedaSe partió de una revisión sistemática previa sobre la prevalencia de burnout en médicos15 que fue actualizada para identificar nuevos estudios y ampliada a otros profesionales de atención primaria. Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed/MEDLINE, EMBASE y PsycINFO (hasta el 19 de mayo de 2025). Con ayuda de una experta en documentación (VJ-P), se diseñaron estrategias que incluyeron palabras relacionadas con «desgaste profesional o burnout», «profesionales sanitarios y otros trabajadores», «diseño de los estudios» y «ámbito geográfico». Para los profesionales sanitarios y otros trabajadores se utilizaron términos relacionados con médicos, enfermeras y otras categorías profesionales, y se incluyó un filtro validado27. Para el ámbito geográfico, en la búsqueda se aplicó un filtro previamente validado para España que incluye los nombres de las comunidades autónomas, las distintas provincias y los servicios regionales de salud28. Las estrategias de búsqueda están accesibles en el Anexo 3 en Material Suplementario. Adicionalmente, se realizaron búsquedas en Google Académico y se revisaron las referencias de los artículos seleccionados.

Criterios de inclusión y exclusiónLos estudios fueron seleccionados considerando los siguientes criterios:

- •

Población: se incluyeron profesionales que trabajaban en atención primaria (p. ej., médicos, enfermeras, auxiliares, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, administrativos, trabajadores sociales), independientemente de su edad, sexo/género y categoría profesional. En los estudios que presentaban información para el conjunto de profesionales de atención primaria, estos fueron elegibles siempre que reportaran datos desagregados para cada categoría profesional. También fueron elegibles los estudios realizados en una categoría profesional específica (p. ej., enfermeras).

- •

Variable principal de resultados: se incluyeron estudios cuya variable de resultado fuera la prevalencia del síndrome de burnout o alguna de sus dimensiones por separado (p. ej., alto CE, alta DP o baja RP). En aquellos estudios en los que se utilizó un formulario de medida distinto de cualquier versión del MBI, se consideró la prevalencia de burnout que presentaran los investigadores del estudio.

- •

Contexto: se incluyeron estudios realizados en el ámbito de la atención primaria del Sistema Nacional de Salud español. Los estudios realizados en diversos niveles asistenciales (p. ej., centro de atención primaria, hospital, atención de urgencias) fueron elegibles siempre que la información sobre profesionales de atención primaria estuviera disponible de manera desagregada.

- •

Diseño de los estudios: se incluyeron estudios observacionales (transversales, encuestas de salud, cohortes con al menos una medición basal) que presentaran datos de prevalencia.

- •

Otros criterios: se incluyeron estudios publicados en revistas científicas como artículos originales, sin limitar por idioma ni por año de publicación. Se excluyeron los editoriales, los comentarios, las cartas al editor y las comunicaciones a congresos.

Al menos dos investigadores (EBG, AP-C o FC-L) realizaron la selección de los estudios considerando los criterios de inclusión y de exclusión. Las discrepancias se discutieron hasta alcanzar un acuerdo. Se utilizó el software Rayyan® (Rayyan Systems Inc., Cambridge, USA).

Recogida de informaciónDos investigadores (EBG y FC-L) realizaron la extracción de datos de los estudios: autor y año de publicación, periodo de realización, tamaño muestral, porcentaje de participación (tasa de respuesta), localización geográfica, ámbito, características de los participantes (p. ej., edad, proporción de mujeres, categoría profesional), variables e instrumento de medida del burnout, y resultados. Esta información se extrajo de la publicación principal.

Medida principal de resultadosLa variable principal de resultados fue la prevalencia global del síndrome de burnout expresada como el porcentaje de profesionales de atención primaria que presentaron burnout, dando prioridad a la definición que incluye las tres dimensiones (alto CE, alta DP y baja RP). Cuando esta información no estuvo disponible, se consideró la definición facilitada por los autores en el artículo, dando preferencia a aquellos datos que se aproximaran más a la definición anterior (p. ej., al menos dos dimensiones) respecto a otras utilizadas en los estudios.

Las variables secundarias fueron la prevalencia específica en cada una de las dimensiones implicadas en el síndrome de burnout por separado (alto CE, alta DP y baja RP).

Evaluación de la calidad de los estudiosDos investigadores (EBG, AP-C o PV-C) evaluaron la calidad (riesgo de sesgos) de los estudios. Para ello, utilizaron la herramienta JBI para revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia29, que incluye nueve elementos de calidad que son valorados como «sí», «no», «dudoso» o «no aplicable». A cada estudio se le asignó una puntuación total que reflejó el número de elementos con un «sí». Para evaluar la calidad global, los estudios fueron clasificados en alta calidad (de 7 a 9 puntos), calidad moderada (de 4 a 6 puntos) y baja calidad (<4 puntos).

Análisis de los datosSe realizó una síntesis narrativa de los estudios incluidos utilizando tablas de evidencia. Siempre que fue posible, se hizo un análisis descriptivo mediante recuento de frecuencias de las variables cualitativas, y con mediana y rango intercuartílico (RIC) para las variables cuantitativas.

Se realizaron metaanálisis utilizando el modelo de efectos aleatorios que pondera con la varianza inversa (el estimador de la varianza entre estudios de DerSimonian-Laird) para calcular proporciones junto con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%). Se utilizó la transformación de doble arcoseno de Freeman-Tukey para estabilizar la varianza y mejorar la simetría de la distribución de los datos30,31. El metaanálisis para la variable principal de resultados, la prevalencia global de burnout, se estimó a partir de la síntesis de todos los estudios disponibles para cada una de las categorías profesionales analizadas. Esta estrategia se adopta con el objetivo de reducir la heterogeneidad entre los estudios y mitigar posibles sesgos derivados de las diferentes definiciones empleadas. De acuerdo con el protocolo del estudio, en el análisis de la variable principal no se incluyeron los estudios que definían la prevalencia de burnout basándose exclusivamente en una de las dimensiones, debido a que estos estudios pueden sobrestimar las cifras de prevalencia15.

La heterogeneidad estadística se evaluó con el índice I2, tau2 y la prueba Q de Cochran, considerando como heterogeneidad estadísticamente significativa un valor de p<0,10. Para evaluar posibles causas de heterogeneidad se realizaron los siguientes análisis de subgrupos: categoría profesional (médicos vs. enfermeras vs. administrativos vs. otros profesionales) y criterio diagnóstico de burnout (tres dimensiones vs. dos dimensiones vs. una dimensión). Se exploró el potencial sesgo de publicación (efecto por estudios pequeños) mediante un diagrama de embudo y las pruebas de Begg y Egger, considerando estadísticamente significativo un valor de p<0,10. El análisis estadístico se realizó con el programa Stata v.18 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA).

ResultadosResultados de las búsquedas y selección de los estudiosA partir de las búsquedas se identificaron 1267 registros, de los cuales se eliminaron 274 duplicados. De ellos, se seleccionaron 175 artículos para lectura del texto completo. Adicionalmente se identificaron 8 artículos en búsquedas complementarias y 25 artículos potencialmente elegibles de una revisión sistemática previa15. Tras excluir 169 artículos, se incluyeron 39 estudios (pueden verse el diagrama de flujo en el Anexo 4, la lista de estudios incluidos en el Anexo 5 y la de estudios excluidos en el Anexo 6 en Material suplementario).

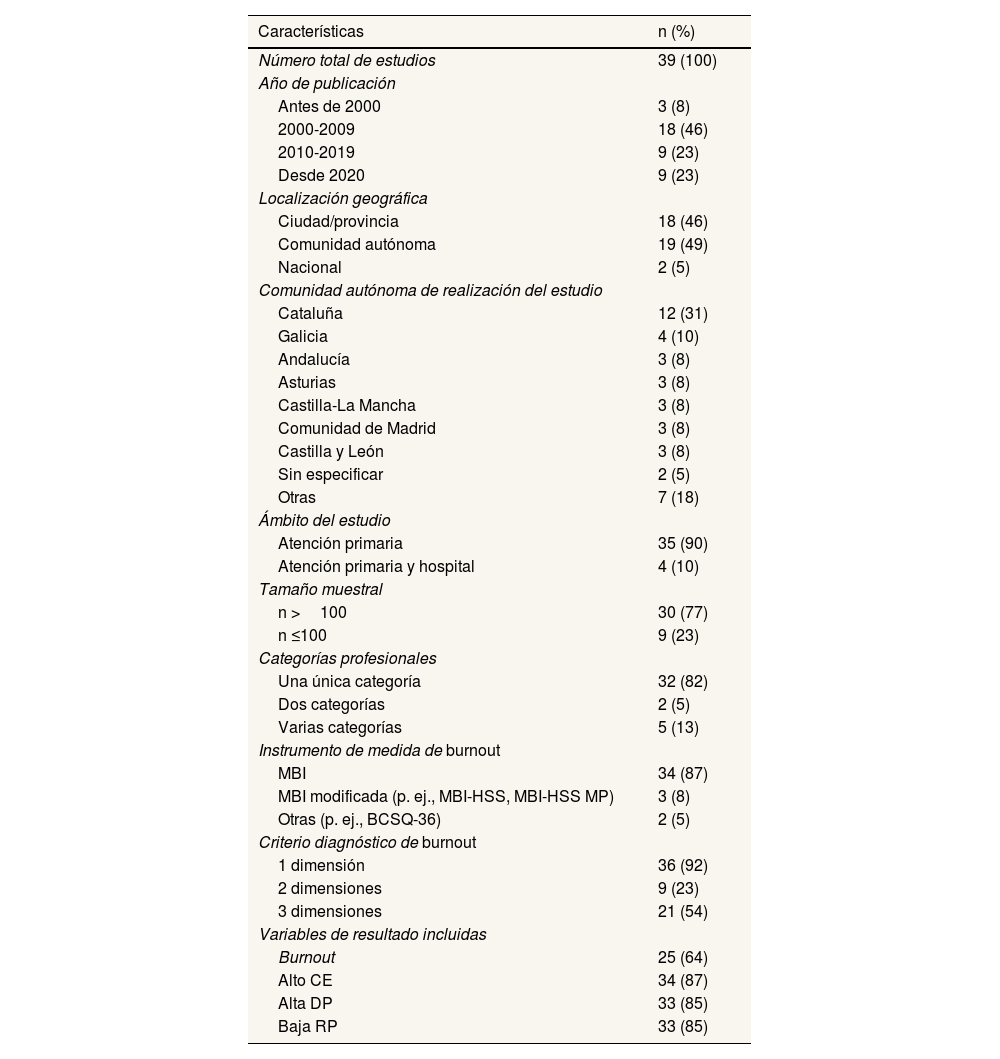

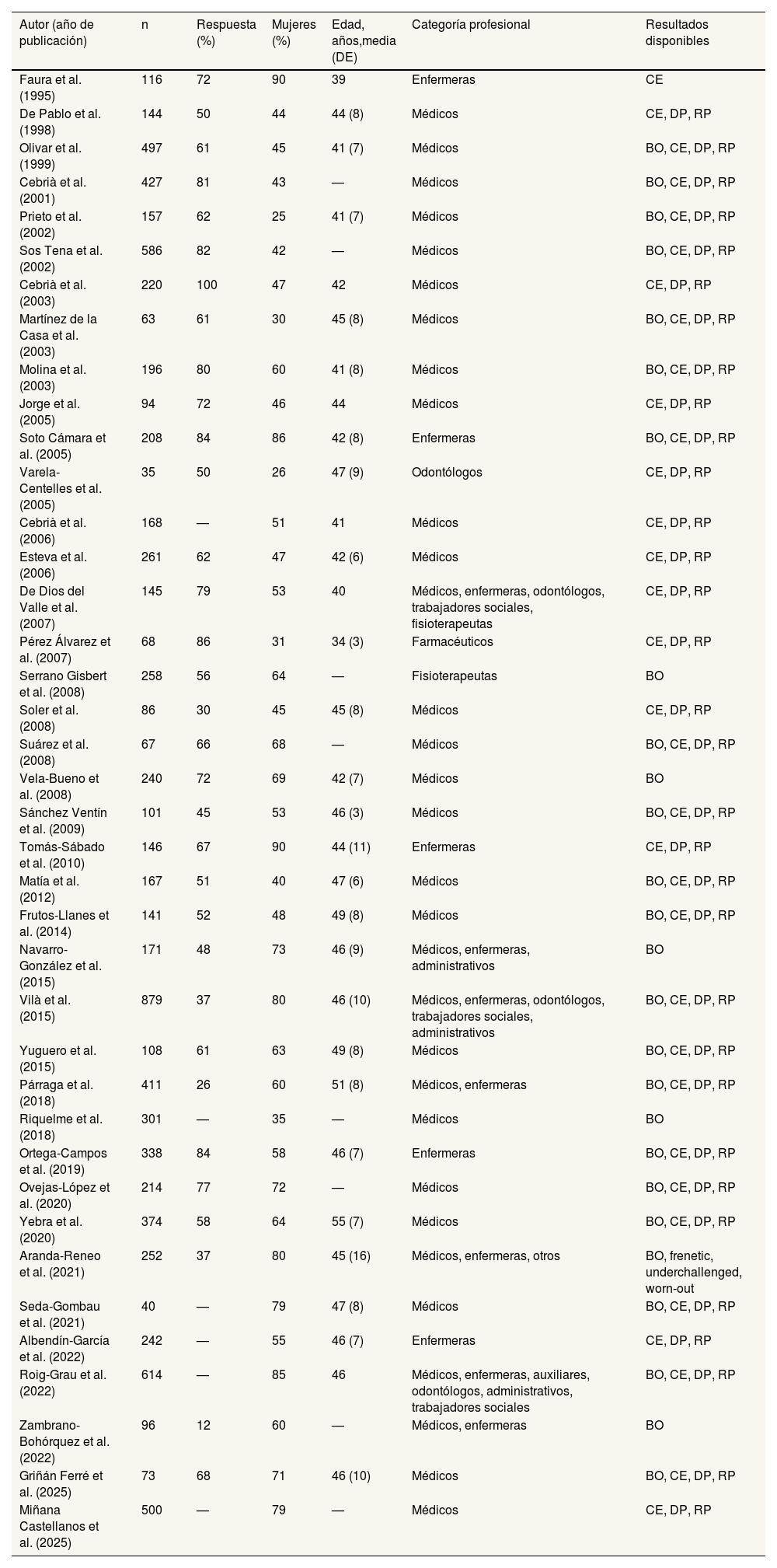

Características generalesLas principales características de los estudios se presentan en las tablas 1 y 2, y en los Anexos 7 y 8 en Material Suplementario. Los 39 estudios incluyeron 9465 participantes (mediana: 196; RIC: 108-301), de los cuales 8696 (92%) eran profesionales que trabajaban en atención primaria. Las comunidades autónomas más representadas fueron Cataluña (12 estudios; 31%), Galicia (4 estudios; 10%), Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León (3 estudios cada una; 8% cada una). Treinta y cinco estudios (90%) se realizaron exclusivamente en atención primaria. Las categorías profesionales más estudiadas fueron los médicos (31 estudios; 79%) y las enfermeras (12 estudios; 31%). Treinta y cuatro estudios (87%) utilizaron el cuestionario MBI y 3 (8%) utilizaron alguna de sus modificaciones. Según las variables de interés, 25 estudios (64%) presentaron datos de prevalencia de burnout, mientras que alto CE se presentó en 34 estudios (87%) y alta DP o baja RP en 33 estudios (85%), respectivamente (Anexo 8 en Material suplementario).

Características generales de los estudios incluidos

| Características | n (%) |

|---|---|

| Número total de estudios | 39 (100) |

| Año de publicación | |

| Antes de 2000 | 3 (8) |

| 2000-2009 | 18 (46) |

| 2010-2019 | 9 (23) |

| Desde 2020 | 9 (23) |

| Localización geográfica | |

| Ciudad/provincia | 18 (46) |

| Comunidad autónoma | 19 (49) |

| Nacional | 2 (5) |

| Comunidad autónoma de realización del estudio | |

| Cataluña | 12 (31) |

| Galicia | 4 (10) |

| Andalucía | 3 (8) |

| Asturias | 3 (8) |

| Castilla-La Mancha | 3 (8) |

| Comunidad de Madrid | 3 (8) |

| Castilla y León | 3 (8) |

| Sin especificar | 2 (5) |

| Otras | 7 (18) |

| Ámbito del estudio | |

| Atención primaria | 35 (90) |

| Atención primaria y hospital | 4 (10) |

| Tamaño muestral | |

| n >100 | 30 (77) |

| n ≤100 | 9 (23) |

| Categorías profesionales | |

| Una única categoría | 32 (82) |

| Dos categorías | 2 (5) |

| Varias categorías | 5 (13) |

| Instrumento de medida de burnout | |

| MBI | 34 (87) |

| MBI modificada (p. ej., MBI-HSS, MBI-HSS MP) | 3 (8) |

| Otras (p. ej., BCSQ-36) | 2 (5) |

| Criterio diagnóstico de burnout | |

| 1 dimensión | 36 (92) |

| 2 dimensiones | 9 (23) |

| 3 dimensiones | 21 (54) |

| Variables de resultado incluidas | |

| Burnout | 25 (64) |

| Alto CE | 34 (87) |

| Alta DP | 33 (85) |

| Baja RP | 33 (85) |

BCSQ-36: Burnout Clinical Subtype Questionnaire-36; CE: cansancio emocional; DP: despersonalización; MBI-HSS: Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey; MBI-HSS MP: Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey for Medical Personnel; RP: realización personal.

Nota: los porcentajes no suman el 100% debido a que algunas variables se han repetido en el conteo.

Características principales de los estudios incluidos

| Autor (año de publicación) | n | Respuesta (%) | Mujeres (%) | Edad, años,media (DE) | Categoría profesional | Resultados disponibles |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Faura et al. (1995) | 116 | 72 | 90 | 39 | Enfermeras | CE |

| De Pablo et al. (1998) | 144 | 50 | 44 | 44 (8) | Médicos | CE, DP, RP |

| Olivar et al. (1999) | 497 | 61 | 45 | 41 (7) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Cebrià et al. (2001) | 427 | 81 | 43 | — | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Prieto et al. (2002) | 157 | 62 | 25 | 41 (7) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Sos Tena et al. (2002) | 586 | 82 | 42 | — | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Cebrià et al. (2003) | 220 | 100 | 47 | 42 | Médicos | CE, DP, RP |

| Martínez de la Casa et al. (2003) | 63 | 61 | 30 | 45 (8) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Molina et al. (2003) | 196 | 80 | 60 | 41 (8) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Jorge et al. (2005) | 94 | 72 | 46 | 44 | Médicos | CE, DP, RP |

| Soto Cámara et al. (2005) | 208 | 84 | 86 | 42 (8) | Enfermeras | BO, CE, DP, RP |

| Varela-Centelles et al. (2005) | 35 | 50 | 26 | 47 (9) | Odontólogos | CE, DP, RP |

| Cebrià et al. (2006) | 168 | — | 51 | 41 | Médicos | CE, DP, RP |

| Esteva et al. (2006) | 261 | 62 | 47 | 42 (6) | Médicos | CE, DP, RP |

| De Dios del Valle et al. (2007) | 145 | 79 | 53 | 40 | Médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas | CE, DP, RP |

| Pérez Álvarez et al. (2007) | 68 | 86 | 31 | 34 (3) | Farmacéuticos | CE, DP, RP |

| Serrano Gisbert et al. (2008) | 258 | 56 | 64 | — | Fisioterapeutas | BO |

| Soler et al. (2008) | 86 | 30 | 45 | 45 (8) | Médicos | CE, DP, RP |

| Suárez et al. (2008) | 67 | 66 | 68 | — | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Vela-Bueno et al. (2008) | 240 | 72 | 69 | 42 (7) | Médicos | BO |

| Sánchez Ventín et al. (2009) | 101 | 45 | 53 | 46 (3) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Tomás-Sábado et al. (2010) | 146 | 67 | 90 | 44 (11) | Enfermeras | CE, DP, RP |

| Matía et al. (2012) | 167 | 51 | 40 | 47 (6) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Frutos-Llanes et al. (2014) | 141 | 52 | 48 | 49 (8) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Navarro-González et al. (2015) | 171 | 48 | 73 | 46 (9) | Médicos, enfermeras, administrativos | BO |

| Vilà et al. (2015) | 879 | 37 | 80 | 46 (10) | Médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, administrativos | BO, CE, DP, RP |

| Yuguero et al. (2015) | 108 | 61 | 63 | 49 (8) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Párraga et al. (2018) | 411 | 26 | 60 | 51 (8) | Médicos, enfermeras | BO, CE, DP, RP |

| Riquelme et al. (2018) | 301 | — | 35 | — | Médicos | BO |

| Ortega-Campos et al. (2019) | 338 | 84 | 58 | 46 (7) | Enfermeras | BO, CE, DP, RP |

| Ovejas-López et al. (2020) | 214 | 77 | 72 | — | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Yebra et al. (2020) | 374 | 58 | 64 | 55 (7) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Aranda-Reneo et al. (2021) | 252 | 37 | 80 | 45 (16) | Médicos, enfermeras, otros | BO, frenetic, underchallenged, worn-out |

| Seda-Gombau et al. (2021) | 40 | — | 79 | 47 (8) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Albendín-García et al. (2022) | 242 | — | 55 | 46 (7) | Enfermeras | CE, DP, RP |

| Roig-Grau et al. (2022) | 614 | — | 85 | 46 | Médicos, enfermeras, auxiliares, odontólogos, administrativos, trabajadores sociales | BO, CE, DP, RP |

| Zambrano-Bohórquez et al. (2022) | 96 | 12 | 60 | — | Médicos, enfermeras | BO |

| Griñán Ferré et al. (2025) | 73 | 68 | 71 | 46 (10) | Médicos | BO, CE, DP, RP |

| Miñana Castellanos et al. (2025) | 500 | — | 79 | — | Médicos | CE, DP, RP |

BO: burnout; CE: cansancio emocional; DE: desviación estándar; DP: despersonalización; RP: realización personal.

Veinticinco estudios (incluyendo 6310 participantes) presentaron la variable principal de resultados. Mediante metaanálisis de efectos aleatorios se estimó una prevalencia global de burnout en profesionales de atención primaria del 18% (IC95%: 13-24) con heterogeneidad estadísticamente significativa (tau2=0,19; p<0,001; I2=96,7%) (Fig. 1). Por categoría profesional, se observaron prevalencias del 24% en médicos (IC95%: 16-32%; tau2=0,17; p<0,001; I2=97%; 22 estudios; 4271 participantes), del 17% en enfermeras (IC95%: 6-32%; 8 estudios; 1521 participantes; tau2=0,26; p<0,001; I2=97,9%), del 11% en administrativos (IC95%: 2-27%; 3 estudios; 372 participantes; tau2=0,10; p<0,001; I2=91,5%) y del 5% en otros profesionales (IC95%: 0-16%; 6 estudios; 146 participantes; tau2=0,12; p=0,002; I2=74%).

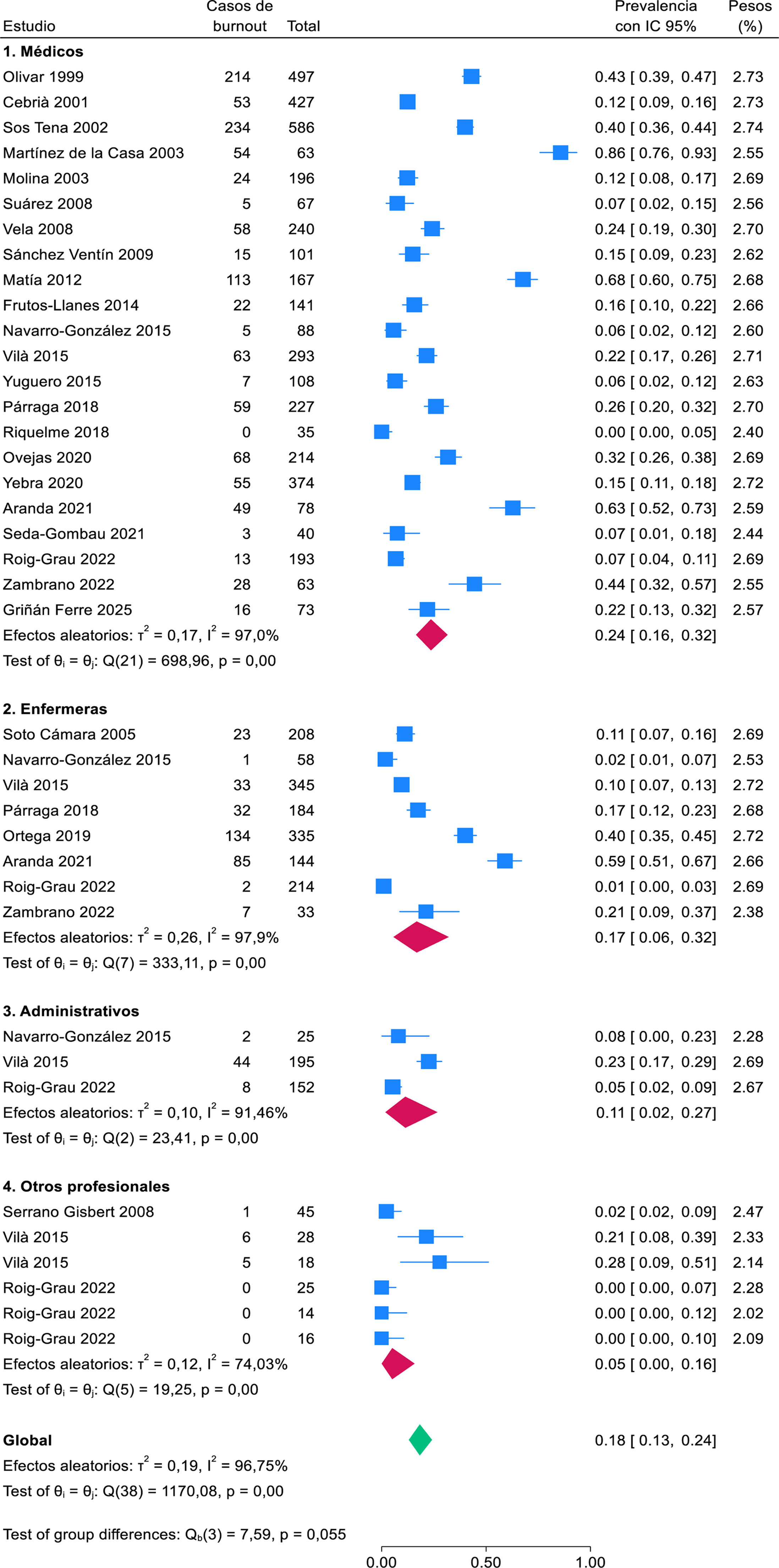

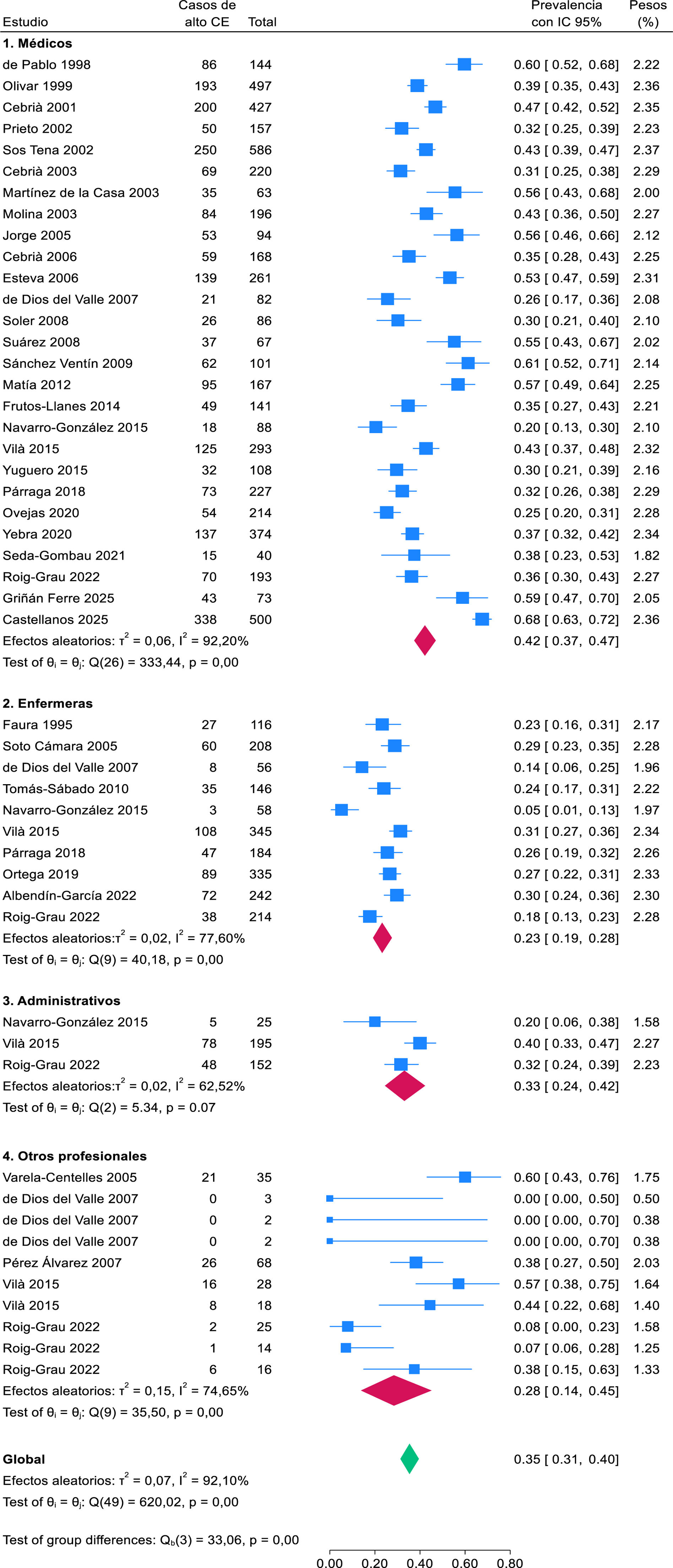

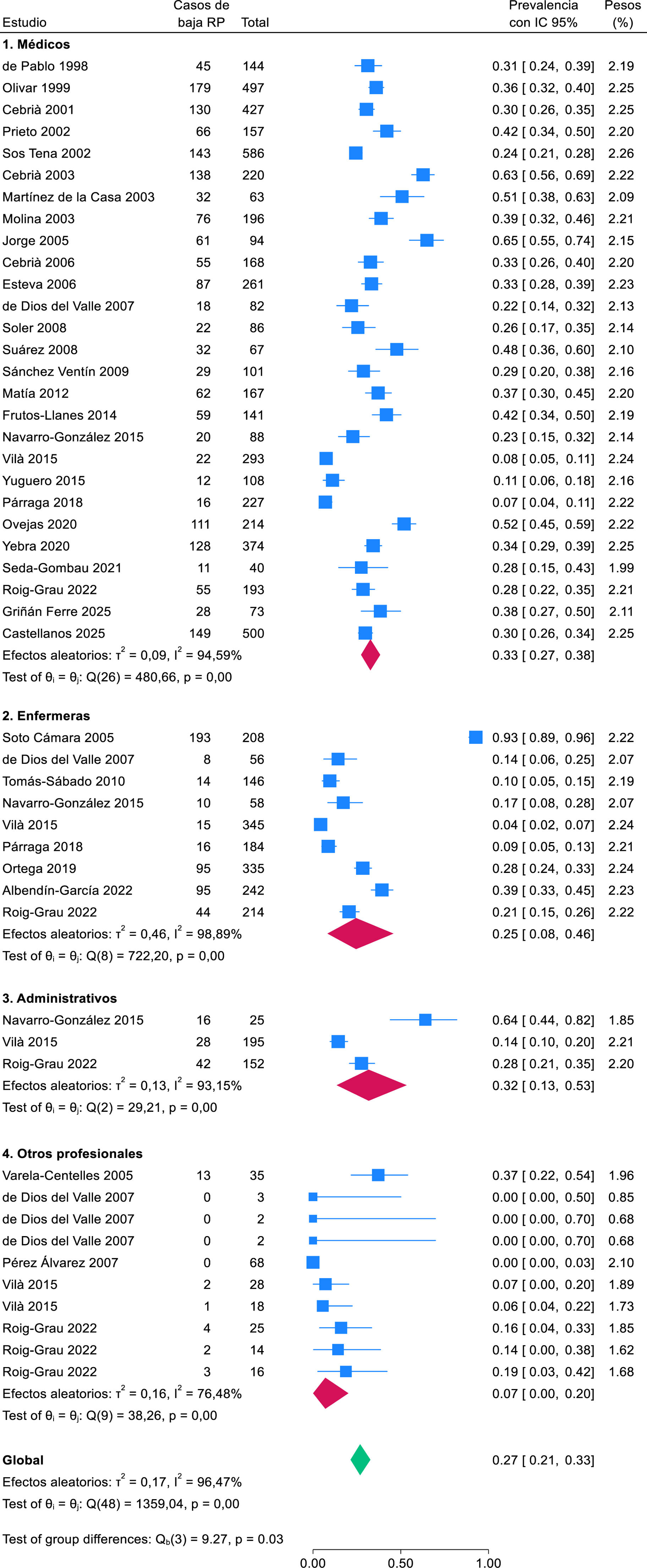

Resultados adicionalesEl análisis de cada una de las dimensiones por separado obtuvo prevalencias del 35% (IC95%: 31-40%; 34 estudios; 8054 participantes; tau2=0,07; p<0,001; I2=92,1%) para alto CE, del 29% (IC95%: 26-33%; 33 estudios; 7938 participantes; tau2=0,07; p<0,001; I2=92%) para alta DP y del 27% (IC95%: 21-33%; 33 estudios; 7938 participantes; tau2=0,17; p<0,001; I2=96,5%) para baja RP (Figs. 2 a 4).

El análisis de subgrupos según criterio diagnóstico permitió explorar la heterogeneidad entre estudios (Anexos 9 y 10 en Material suplementario). En médicos, cuando se utilizó un criterio diagnóstico que incluía tres dimensiones afectadas, la prevalencia de burnout fue del 21% (IC95%: 13-31%; tau2=0,20; p<0,001; I2=97,4%), para dos dimensiones fue del 27% (IC95%: 20-34%; tau2=0,05; p<0,001; I2=90,9%) y para una dimensión fue del 52% (IC95%: 40-63%; tau2=0,12; p<0,001; I2=95,8%), con diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p<0,001) (Anexo 9 en Material suplementario). Para enfermeras, la prevalencia de burnout considerando tres dimensiones fue del 12% (IC95%: 1-33%; tau2=0,32; p<0,001; I2=98%), para dos dimensiones fue del 18% (IC95%: 5-36%; tau2=0,21; p<0,001; I2=97,4%) y para una dimensión fue del 44% (IC95%: 26-63%; tau2=0,19; p<0,001; I2=97%), con diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p=0,04) (Anexo 10 en Material suplementario).

Calidad de los estudios y sesgo de publicaciónLa mayoría de los estudios (29; 74%) presentaron calidad alta, con 7 a 9 puntos en la herramienta JBI; el resto de los estudios (10; 26%) presentaron calidad moderada (Anexo 11 en Material suplementario). El análisis del potencial sesgo de publicación no fue concluyente, con resultados discrepantes entre las pruebas de Begg (p=0,74) y Egger (p=0,04) (Anexo 12 en Material suplementario).

DiscusiónSe ha realizado una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales que analizaran la prevalencia del síndrome de burnout en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Como principal hallazgo se ha obtenido una prevalencia global de burnout del 18%, es decir, que aproximadamente uno de cada seis profesionales de atención primaria presentaría síndrome de burnout. También se encontró que, al desglosar por categoría profesional, la prevalencia más alta fue en médicos (1 de cada 4), seguidos de enfermeras (1 de cada 6), administrativos (1 de cada 10) y otras categorías profesionales (1 de cada 20), si bien cabe reconocer que se publican más estudios sobre médicos y enfermeras. Además, se observa que las estimaciones de prevalencia varían según el criterio diagnóstico empleado, por lo que definir el síndrome de burnout como una afectación unidimensional podría llevar a una mayor prevalencia con respecto a considerar las tres dimensiones afectadas. En nuestro estudio, la prevalencia de burnout fue del 21% en médicos y del 12% en enfermeras cuando se utilizó un criterio diagnóstico más conservador (incluyendo tres dimensiones), y las cifras fueron más altas cuando se aplicaron criterios más laxos (el 52% en médicos y el 44% en enfermeras para una dimensión).

Las altas prevalencias de síndrome de burnout observadas en profesionales de atención primaria, según los estudios analizados en esta revisión sistemática, estarían en consonancia con los resultados de otros metaanálisis que también han examinado la prevalencia de burnout en médicos10–12,14,15 y enfermeras13,14. Por ejemplo, en una revisión sistemática y metaanálisis11 de estudios realizados en médicos de familia en todo el mundo se observaron prevalencias de burnout de entre el 6% y el 32%. Otro metaanálisis12 realizado en médicos de familia estimó prevalencias del 37% para alto CE, del 28% para alta DP y del 26% para baja RP (muy similares a las encontradas en nuestro trabajo), lo que sugiere que un tercio de los médicos presentan síntomas de burnout. En la revisión sistemática con metaanálisis de estudios realizados en médicos que trabajan en España se identificó burnout en 1 de cada 4 médicos (de cualquier especialidad y ámbito profesional), pudiendo ir desde 1 de cada 5 hasta 1 de cada 2 empleando diferentes criterios15. En el mismo metaanálisis se analizó también el efecto del lugar de trabajo o del ámbito asistencial, y no se encontraron diferencias significativas en las prevalencias de burnout (p. ej., del 24% en médicos que trabajaban en atención primaria y del 22% en médicos de hospital)15.

Las revisiones sistemáticas que incluyen enfermeras de atención primaria13,14 también parecen sugerir que el burnout afectaría a un porcentaje significativo de la población. Por ejemplo, un metaanálisis que incluyó 8 estudios con 1110 enfermeras de atención primaria de todo el mundo observó que el 28% presentaban alto CE, el 15% alta DP y el 31% baja RP, lo que sería indicativo de un deterioro importante en su bienestar profesional13. Aunque no encontramos revisiones sistemáticas ni metaanálisis que permitan comparar nuestros resultados en personal administrativo ni en otras categorías profesionales, es fundamental ampliar la mirada y conocer la epidemiología del burnout en todos los profesionales que conforman la atención primaria3,14. Limitar el análisis a médicos y enfermeras —al estar particularmente implicados debido a su responsabilidad directa en la atención al paciente y la carga asistencial que soportan— puede ocultar otras dinámicas importantes. En el personal administrativo, factores como la acumulación de tareas y los procesos administrativos que pueden generar una sobrecarga de trabajo, las expectativas institucionales o las condiciones salariales podrían desempeñar un papel clave en la aparición de síntomas de burnout. Comprender estas circunstancias es esencial para diseñar estrategias preventivas más efectivas32–34. En nuestra revisión sistemática consideramos de gran valor la inclusión de estudios que abordan el burnout en distintas categorías profesionales dentro del personal que trabaja en atención primaria, ya que refleja el esfuerzo por conocer a fondo este problema. No obstante, la limitada información disponible sobre ciertos grupos profesionales (como auxiliares, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos y odontólogos) dificulta un análisis detallado para cada una de estas otras categorías profesionales. Por esta razón, algunos estudios que no pudieron ser incluidos individualmente en el metaanálisis para cada tipo de profesional fueron agrupados bajo la categoría «otros profesionales». A pesar de ello, este estudio pone de manifiesto que el burnout afecta a diversos grupos de profesionales, lo que destaca la necesidad de implementar intervenciones con un enfoque multidisciplinario.

Algunos trabajos han identificado propuestas de intervención individuales32–34 para prevenir y mitigar el burnout, como tener herramientas de gestión emocional, modificar los patrones laborales, reforzar el apoyo social y realizar actividades extralaborales de interés. Sin embargo, también podrían ser necesarios cambios estructurales o reformas para la selección del personal (sanitario y no sanitario), y acciones dirigidas a la organización sobre el tiempo suficiente para las actividades clínicas, la competencia profesional, la motivación y los incentivos34,35. Por ejemplo, en un metaanálisis de 19 ensayos aleatorizados y estudios cuasiexperimentales34 se identificó que las intervenciones organizativas podrían mejorar en mayor medida el impacto para reducir el burnout que las acciones individuales de manera aislada; sin embargo, es menos frecuente poner en marcha cambios organizativos y se suele preferir adoptar intervenciones individuales, dando una mayor responsabilidad a las personas afectadas. Tal como apuntan algunos autores35, estaríamos «ante un epifenómeno organizativo que abre la puerta a la innovación organizativa y a un cambio de política sanitaria», que contribuya a mejorar la calidad de vida de los profesionales y la salud de la población a través de una asistencia sanitaria adecuada y de calidad36,37.

Una de las principales fortalezas de este estudio es que, hasta donde sabemos, es la primera revisión sistemática y metaanálisis que aborda específicamente la epidemiología del síndrome de burnout en el conjunto de profesionales que integran la atención primaria en España. Esto permite ofrecer una visión completa y contextualizada de un fenómeno complejo que afecta no solo a médicos y enfermeras, sino también a otras categorías profesionales frecuentemente invisibilizadas en la literatura. La aplicación de una metodología rigurosa y transparente, con la elaboración y el registro del protocolo del estudio, junto con una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos, aporta una base empírica valiosa para el diseño de futuros estudios epidemiológicos. No obstante, este estudio también presenta algunas limitaciones que se deben considerar. La búsqueda en las bases de datos se limitó a artículos originales de estudios de prevalencia, dejando excluida la literatura gris (como son los resúmenes de congresos, tesis doctorales, informes, etc.). Tampoco se consideraron estudios que no desagregaban la prevalencia de burnout por categoría profesional, lo que podría llevar a potenciales sesgos (p. ej., de selección y de publicación). Por otro lado, los datos aportados en las publicaciones de estudios observacionales son algo heterogéneos, además de la definición del propio concepto de burnout, la diversidad de puntos de corte dentro de una misma escala y la dificultad, en ocasiones, de aislar la población de estudio cuando las investigaciones se realizaban en varios ámbitos profesionales (p. ej., hospitales y centros de salud). También hay que considerar que se incluyeron estudios realizados en entornos locales (p. ej., un área sanitaria o una provincia), en distintos lugares y en las categorías profesionales en las que más se ha investigado el trastorno. Algunos de estos factores pueden contribuir a la heterogeneidad encontrada, manteniéndose incluso después de explorarla en análisis adicionales por subgrupos. De todas formas, la heterogeneidad entre estudios suele ser inherente a las revisiones sistemáticas y metaanálisis de prevalencia10,15,38, reflejando la diversidad de los contextos, la variedad de las categorías profesionales y los diseños empleados. Una limitación adicional fue la falta de datos consistentes que permitieran analizar la influencia geográfica (p. ej., por comunidad autónoma) y temporal en las estimaciones de prevalencia. Finalmente, aunque no se realizaron análisis desagregados por edad ni por sexo/género, se observó una variabilidad en la proporción de mujeres en los estudios incluidos, con una posible tendencia al aumento. Este fenómeno es especialmente relevante en atención primaria, donde las mujeres predominan en muchas categorías profesionales (p. ej., medicina de familia, enfermería o trabajo social). Por ello, sería interesante considerar estos aspectos en futuras investigaciones.

ConclusionesEsta revisión sistemática y metaanálisis ha permitido identificar altas prevalencias de síndrome de burnout en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud, con variaciones según la categoría profesional y el criterio diagnóstico. Es fundamental promover la realización de más estudios que analicen la prevalencia y los factores asociados al burnout en categorías profesionales menos representadas dentro de la atención primaria (como personal administrativo, auxiliares, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos y odontólogos). Comprender las particularidades y las necesidades específicas de estos grupos permitirá diseñar estrategias de prevención y apoyo más inclusivas y efectivas. Parece necesario promover acciones tanto individuales como de estructura organizativa para disminuir la carga asociada al burnout entre los profesionales. Por último, la heterogeneidad observada subraya la importancia de unificar las definiciones diagnósticas para mejorar la comparabilidad y la robustez de futuros estudios.

Disponibilidad de bases de datos y material para réplicaCon la publicación de este artículo, el material para réplica está disponible en el material adicional y los datos han sido depositados en acceso abierto en el Open Science Framework: https://osf.io/b9jmp/.

El síndrome de burnout o desgaste profesional es un trastorno producido como respuesta frente al estrés laboral mantenido que afecta al bienestar profesional. Se caracteriza por niveles elevados de cansancio emocional y despersonalización, y bajos niveles de realización personal. Los profesionales que trabajan en atención primaria pueden experimentar situaciones que contribuirían al desarrollo de burnout. En los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios y revisiones sobre la epidemiología del síndrome de burnout en profesionales que trabajan en los servicios de salud. Sin embargo, no se han realizado revisiones sistemáticas que analicen su prevalencia en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?Los resultados de esta revisión sistemática y metaanálisis aportan una estimación actualizada y global de la prevalencia de burnout del 18% en profesionales que trabajan en atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Del mismo modo, se han observado diferencias en las prevalencias según la categoría profesional analizada (p. ej., 24% en médicos, 17% en enfermeras, 11% en administrativos y 5% en otros profesionales) y el criterio diagnóstico utilizado (p. ej., prevalencia del 21% en médicos y del 12% en enfermeras cuando se utilizó un criterio diagnóstico más conservador incluyendo las tres dimensiones afectadas, y del 52% en médicos y el 44% en enfermeras cuando se aplicaron criterios menos estrictos incluyendo solo una dimensión).

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?La prevalencia del síndrome de burnout es alta en los profesionales de atención primaria. Comprender las particularidades y las necesidades específicas de estos profesionales permitiría diseñar estrategias de prevención y apoyo más inclusivas y efectivas. Parece necesario promover acciones para disminuir la carga asociada al burnout entre los profesionales. La heterogeneidad observada destaca la necesidad de establecer definiciones diagnósticas más consistentes en el diseño de futuros estudios.

Salvador Peiró.

Declaración de transparenciaLa autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoríaConcepción y diseño del estudio: E. Beltrán Gómez y F. Catalá-López. Cribado de artículos: E. Beltrán Gómez, A. Pujol-de Castro y F. Catalá-López. Extracción de datos: E. Beltrán Gómez, A. Pujol-de Castro y F. Catalá-López. Evaluación de la calidad de los artículos incluidos: E. Beltrán Gómez, A. Pujol-de Castro y P. Vaquero-Cepeda. Análisis e interpretación de los datos: E. Beltrán Gómez y F. Catalá-López. Escritura del artículo: E. Beltrán Gómez y F. Catalá-López. Supervisión del proyecto: F. Catalá-López. Revisión y aprobación final: E. Beltrán Gómez, A. Pujol-de Castro, P. Vaquero-Cepeda y F. Catalá-López.

AgradecimientosEste proyecto fue desarrollado en la Escuela Nacional de Sanidad durante el primer año de formación sanitaria especializada de E. Beltrán Gómez. Agradecemos el apoyo y la orientación metodológica brindados por los profesionales que trabajan en la Escuela, cuya colaboración fue fundamental para la elaboración y el desarrollo de este estudio. Expresamos un agradecimiento muy especial a Virginia Jiménez-Planet por su valiosa ayuda en el diseño y la revisión de las estrategias de búsqueda.

FinanciaciónEl Instituto de Salud Carlos III/CIBERSAM se ha hecho cargo de los gastos de publicación que permiten el acceso abierto a este artículo.

Conflictos de interesesNinguno.